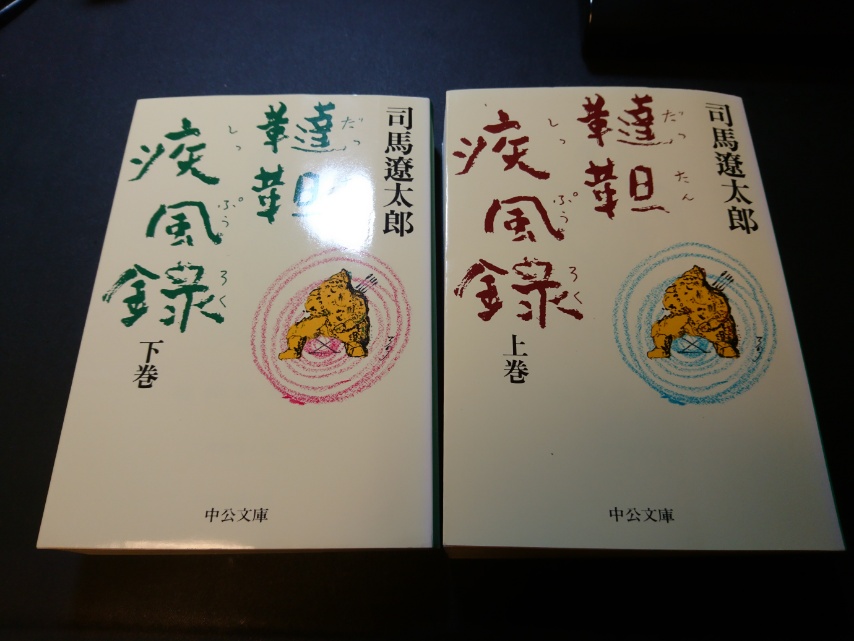

読了。

読んでいて、文章から浮かび上がってくるイメージは、大海原の青から中国東北部からモンゴルの草原の緑、そして中国内陸部の黒と黄色の大地。

江戸時代の始まり直前の、九州の日本人の青年が中国、明の終わりから清の始まりの時代まで生きていく話。

読み終わって、ああ終わったのだな、と思う。

読み始めて、先へ先へ。

この後、どうなると、読み進めてしまった。

あらすじは中国清朝の兆しから国家成立まで。

1600年代。

日本で江戸幕府が成立し、台湾はまだオランダの東インド会社が支配していた。

朝鮮は李氏朝鮮の王国時代で明の属国であり、秀吉の倭寇が未だに禍根となってた頃。

確か、この頃タイではアユタヤ王朝がビルマから度重なる攻撃を受けていて、ベトナムやカンボジアはタイ王朝からビルマ王朝の支配域になっていて、フィリピンはスペインのイエズス会の拠点になっていた。

その後、第二次世界大戦で途絶えるけど、近代へとつながる、その前の時代。

女真族。

愛新覚羅ヌルハチからホンタイジ、ドルゴンへ3代の清王朝の始まり。

そのそばに、韃靼のお姫様を妻とした日本人が、青年期から壮年期までいたという話。

日本九州から北朝鮮、中国東北部、そして北京。

広大な地域を舞台に繰り広げられた物語。

主人公の妻になる、女真族の貴族のお姫様の、活発な美しい女性の描写。

何か感想を持つというより、一つの歴史を主人公の視点で共に眺めた実感。

まさに司馬遼太郎らしく。

面白かった。

読みたくて読みたくて、通勤電車内で立ったまま本を読んだのは久しぶりだった。

さて、次はどうしようかな。