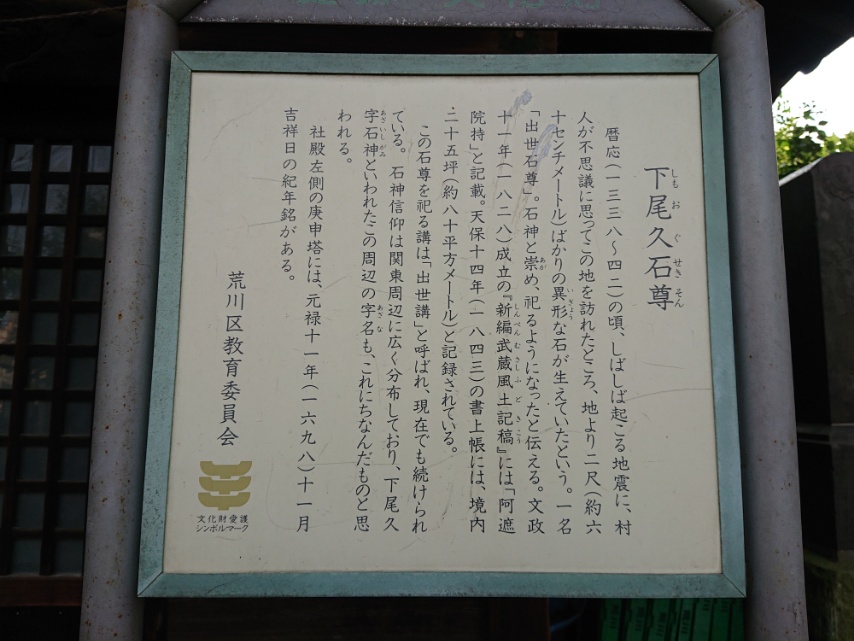

荒川区東尾久にて、下尾久石尊。

1338年から1342年に、しばしば起こる地震に村人がこの地を訪れてみたら、地面から60センチほどの石が生えていたので、石神と崇め祀るようになったと。

室町時代。

関東はまだ未開拓の頃だろうか。

しかし千葉県のあたりは鎌倉幕府の頃には開拓されていたから、この辺もそれなりに開拓されていたのだろうか。

最近、趣味でタイを中心として、東南アジアの歴史本を読んでいる。

まあ、三国志や項羽と劉邦など、中国史は素養。

そしてヨーロッパの市民革命からアメリカ建国とか、それなりに世界史は覚えているんだけど。

東南アジア史ってなかなかマニアックなのである。

その中で。

日本の縄文・弥生時代と同じ頃、東南アジア各国でも稲作の普及と共に、古代的な地母神信仰や超自然的な信仰が村単位で起こって来た。

それらは仏教の、その後のイスラム教やヒンドゥー教の普及により、特に国家が支配体系に宗教を組み込んで行く中で、それぞれの頃には国の宗教に組み込まれて行ったのだけど。

タイのガネーシャ神はインドヒンドゥーの神が象の姿になってタイ仏教に取り込まれている(多分。ちょっと不勉強)。

そんな中、日本も古代地母神信仰は神道に体系つけられて、やがて仏教伝来とともにいくつかのローカルな神々は、神から物の怪に姿を変えていった。

東南アジアでは、この物の怪の類があまり見かけないのである。

少なくとも妖怪やそれに類するものがアニメになっていたりしない。

タイには精霊はいるが、バナナの精霊であり、若い女性の姿で男性と恋に落ちたり、祟ったりするくらいである。

そして多くの妖怪が伝来した中国では共産党の支配により昔ながらの文化は消滅している。

しかし、この下尾久石尊。

超自然信仰、で且つ600年以上引き継がれている。

確かに庚申塔は都内のあちこちに見かけるけど。

それも道教の習慣なんで、由緒不明なわけではない。

日本においては武士の時代になってからは宗教は政治に組み込まれなかったからだろうか。

もっとも現代においても奇妙奇天烈な発想のたくさんの物語やキャラクターが作られているのは、やはりそういう国なのかもな。

などなど。