読了。

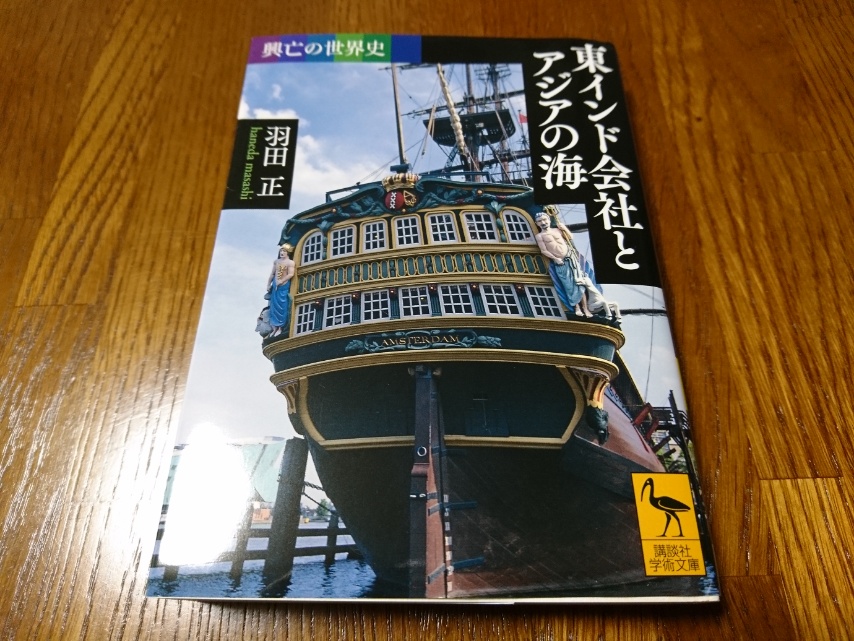

講談社学術文庫、興亡の世界史シリーズ、東インド会社とアジアの海、羽田 正。

先に読んでいた韃靼疾風禄、そして王国への道。

1600年代と言う、魅力的な時代背景。

もう少しこの時代の本が読みたいな、アジア、17世紀をキーワードに探したのがこの本。

小説ではなく、歴史の解説本。

しかし、ある国、あるいはある場所、一個人、民族、そして会社。

それぞれを時間を追って眺めると言うことは、それ自体物語だ。

本の内容は1498年、バスコ・ダ・ガマがアフリカ、モザンビークで大砲を放って街を襲い、水を奪って出港して、インド、カリカットに到着したところから始まる。

バスコ・ダ・ガマの強襲をきっかけに、ポルトガル人が砲撃と強襲によって強引にインド洋からさらに東方の地域の貿易を始めた。

この時代、まだ十字軍の思想が残っていて、アフリカより東の地域はイスラム圏であると、掠奪の対象だった。

最初の航海によってもたらされた胡椒から得られた巨額の富を始まりに、ポルトガル人がインド洋を舞台とする海上交通による貿易を始める。

アフリカ東岸からペルシャ、インド亜大陸沿岸、マレーシアのマラッカまでの地域。

同時代、東アジアでは日本と中国、室町幕府と明国との朱印船貿易が行われていた。

彼らとポルトガル人はマラッカで商取引を始めていく。

またポルトガル人はマカオを獲得し、船に同乗してきたイエズス会の宣教師達がキリスト教の布教を始めた。

フランシスコ・ザビエルが来た。

しかし、ポルトガル王国が主体となって行っていたアジアからヨーロッパ圏への貿易は、ポルトガルの国王がスペイン王家の兼任となり、スペイン王が多忙を極めて貿易業務に注力出来なくなってから衰退した。

当時、宗教改革とスペイン・ハプスブルク家とオランダの戦争があった。

変わって、1595年、オランダの商船がアムステルダムを出港する。

衰退していたポルトガル人の東方貿易の独占状態はここで終了する。

オランダ人の帰還の後、イギリス人も独自の船団を用意して東方貿易に乗り出した。

船団の用意にあたり必要な資金は複数人で用意する株式会社の形態で用意された。

イギリス東インド会社が始まった。

続いてオランダ東インド会社が1602年、フランス東インド会社が1664年に始まる。

世界の物流が海運で運ばれ始める。

おおまかな東インド会社の取り引きは、アメリカの銀がヨーロッパに運ばれ、代わりにお茶がアメリカへ運ばれた。

お茶は中国で産出される。

ヨーロッパからの銀はインドで綿製品の購入と、インドネシア、ジャカルタでの中国のお茶の購入に使われる。

インドの綿製品はジャカルタから中国、そして日本の長崎出島へ運ばれた。

綿製品のイギリスでの需要の高まりが、産業革命のきっかけになる。

蒸気機関の機織り機が開発され、アメリカ産の綿を元にインド産より安価な絹織物が大量生産された。

東インド会社の独占貿易が失われ、民衆の取り引きが始まり、やがて財力を持った市民達が力を持って行く。

インドは各地方の領主が争っていたが、東インド会社の防衛用軍隊に助力を依頼した。

助力の謝礼として、地方領主がイギリス東インド会社に街を譲渡した。

一都市丸々を譲渡され、街からの税収を得るようにされる。

しかし、安定した税収のためには都市の政治的安定に配慮せざるを得ず、結果的に支配者として君臨し、やがて最初の植民地になった。

まさに地球が一つになり、人々の生活が大きく変化していった時代。

1500年から1800年までの世界の流れ。

面白かった。

アジアとヨーロッパの歴史。

ハマるな。

さて次は何を読もう。

19世紀かな。